2016年底以来,共享单车突然就火爆了起来。

作为一个上班狗,德合君必须承认,共享单车确实解决了短途出行的痛点,给生活带来极大便利。周末约上二三好友,沿着海岸线骑行,细细感受“慢”生活,这感觉你值得拥有。然而,在共享单车的投资背后就没这么惬意了。

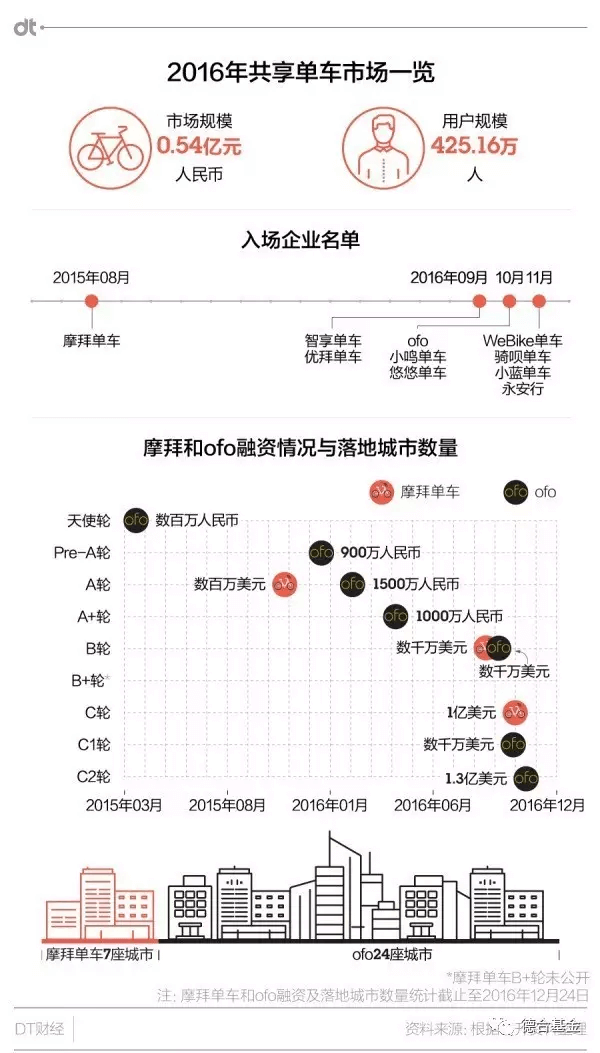

通过一番梳理,德合君发现除了较早入局的摩拜、ofo外,整个2016年至少有24个新的共享单车品牌汹涌入局。

在这张截图上,24个共享单车应用的图标霸满了整个手机屏幕,留给其他还想杀入共享单车的品牌颜色已经不多了,这恰恰也也说明共享单车的竞争激烈。德合君不禁想起,前些年团购网的“千团之战”,以及近几年野蛮生长数千家P2P公司,哇,好熟悉的味道......

上面是截图是共享单车进入市场的时间和融资情况。作为新事物,共享单车在2016年得到了极大关注,各路机构以不差钱的气势争相挥金涌入,在有钱好做事的前提下,各大共享单车品牌迅速攻占北上广深等一线城市,其他二线城市也逐渐撒网布局。

马克思曾经在《资本论》里写到:

一有适当的利润,资本就胆大起来。如果有10%的利润,它就保证到处被使用;有20%的利润,它就活跃起来;有50%的利润,它就铤而走险;有100%的利润,它就敢践踏一切人间法律;有300%的利润,它就敢犯任何罪行,甚至冒绞首的危险。

图为共享单车主要品牌费用比较

那么,像OFO 、摩拜这样的共享单车,一个小时才收1块钱,还要承担各种诸如生产成本,运营成本、折旧成本,以及人为破坏、盗窃等风险,这个项目真的赚钱?为什么能融资这么多,估值这么高?

很多人认为共享单车公司是依靠押金做投资,按照摩拜299元的押金计算,1000个用户是29.9万元,10000个用户就是299万元,100万用户就是2.99亿元,这样积累下去将会是一个数额不小的资金池,因为注册交纳押金的用户估计都没打算短期内把押金取回来,毕竟交了押金才能用车。然而,单纯想将押金变相成为“巨额无息贷款”做投资并不是一个长久之计,毕竟资金的风险管控决定了共享单车公司不可能去做风险太大的投资,而且监管层也不可能永远对这越发庞大的资金池睁只眼闭只眼。

随着越来越多的资本涌入共享单车中,加上知名投资机构的背书,使得很多投资人都认为共享单车是继滴滴专车之后的又一千亿风口,如果不早点上车,后面就没机会了,毕竟僧多粥少。

然而,这是一门好生意吗?对于某些投资机构大鳄来说共享单车的商业模式盈不盈利根本不是他们考虑最核心的东西,他们追求的只是自己投入资本价值的提高。媒体的大肆宣传导致关注的提高,资本的泡沫就会吹的越来越大,如果模式能盈利当然最好,不能盈利好像也没什么关系。投资机构A轮进,再在C、D、E、F 轮出来,反正泡沫已经吹那么大了,开始投的钱翻了好几倍,钱已赚到了。

可能有人会说既然是泡沫,那破灭不是迟早的事吗?破灭后谁来买单?要知道,共享单车公司是有限责任,创始股东大部分的钱是融来的,本身也是可以退出来的。大的核心投资机构算是市场行情的引领者,比较擅长把握什么时候退出比较准,其他小投资机构就比较容易成为接盘侠了。在这里想说的是,资本逐利的,却不一定追求公司的成功,而是价值炒作,看准时机及时退出,圈钱走人,跟庄家玩转大A股套路差不多。

现在,共享单车公司们可能也没有明确的盈利模式,或许他们正在借助资本的力量于求存中寻找盈利的突破口,或许一开始他们就没想过盈利,只是在编制一个听起来很美好的故事,最后赚的差不多了,等着有人上钩接盘就可以了。

饱和之后就是洗牌的开始,共享单车不久也要进入洗牌阶段,其中一个很重要的原因,在于共享单车的市场规模并无法与投资热度形成匹配。

对于这场“豪赌”的最后赢家是谁?我也不知道,或许是摩拜或许是OFO,也可能是一批黑马。